物流業界における環境対応とコスト削減は、一見相反する課題のように思えますが、この2つを両立することは可能です。

その一つが適切な緩衝材に変更するという手法です。

本ブログでは、業務効率化のよるコスト削減とSDGsへの貢献を同時に実現できる紙緩衝材ソリューションについて解説します。

海洋プラスチック問題や厳格化する環境規制のなかで、プラスチック製の緩衝材から紙製の緩衝材に変更することで得られる環境メリットと業務効率化の可能性、そして具体的な導入事例を紹介します。

1. 物流業界におけるSDGsの課題と緩衝材の役割

1.1 物流業界が直面する環境問題とSDGsの関連性

SDGs(持続可能な開発目標)は、国連が2015年に採択した2030年までに達成すべき17の目標と169のターゲットから成る国際的な取り組みです。これらの具体的な目標とターゲットは、環境・社会・経済の調和のとれた発展を目指しています。

物流業界でもこの世界的な取り組みに貢献することが求められており、CO₂排出量の低減、過剰包装・プラスチックごみの排出の抑制などさまざまな観点で取り組みが必要とされています。CO₂排出量を低減するには低炭素・ゼロエミッション車両の導入など投資を伴うような対策がある中で、過剰包装・プラスチックごみの排出の抑制については、エコ包装・リユース資材などを活用すること、現在使用している包装素材を環境配慮素材に変更することで比較的容易に貢献できる対策もあります。

今回は比較的容易に対応可能な梱包素材の変更について、深掘りしていきたいと思います。

物流業界では商品を安全に届けるために、梱包資材(段ボール、プチプチ、ビニール袋、緩衝材など)が多用されます。特にEC(ネット通販)の普及に伴い、小口配送が増加し、梱包の数自体が激増しています。

これにより、プラスチックごみや紙ごみの増加、焼却・埋立処理によるCO₂排出、海洋プラごみの原因にもつながっています。

また、環境省の調べによると、世界では毎年少なくとも800万トンものプラスチックごみが海に流出しているといいます。これは、東京スカイツリー®およそ222基分に相当する重量です。そのうち毎年2〜6万トンのプラスチックごみが日本から流出していると推計されています(2010年時点)。[1]

この海洋プラスチック問題の深刻化を受け、2022年 国連環境総会で「プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書」[2]の策定が決議され、日本でも2022年4月に「プラスチック資源循環促進法」[3]が全面施行されるなど、規制強化の動きが加速しています。

物流や包装資材の選定に携わる担当者の方々にとって、「コスト削減と環境対応の両立」は日々の大きな課題です。特に多くの企業が2050年カーボンニュートラル目標を掲げるなか、サプライチェーン全体での環境負荷削減(Scope 3排出量削減)への取り組みが重要視されています。

1.2 緩衝材選択が環境に与える影響

緩衝材の選択は、一見小さな意思決定のように思えるかもしれませんが、環境への影響は決して小さくありません。特にプラスチック製の緩衝材は、製造過程でのCO₂排出、使用後の廃棄物問題、そしてマイクロプラスチックによる環境汚染という三重の環境負荷をもたらします。

さらに近年、サプライチェーン全体の環境配慮が重視されるなか、取引先企業からのESG関連調査において「使用している梱包・緩衝材の種類」「環境配慮型素材の採用状況」などの項目が増えています。大手小売業やメーカーではサプライヤー評価の一環として、取引先の包装材選択についての調査を実施するケースも増加しており、緩衝材の選択が取引条件に影響する可能性も出てきています。また、消費者からの環境配慮要求も年々高まっており、緩衝材の選択は企業価値にも影響する戦略的な判断となっています。

「マイクロプラスチック問題」から考える包装材料の選択についてはあわせて以下ブログをご確認ください!

こうした環境課題への対応として、紙製緩衝材への切り替えが注目されています。紙製緩衝材の具体的な環境メリットについては、次章で詳しく解説します。

2. 緩衝材の種類と環境影響の比較分析

2.1 プラスチック製緩衝材の現状と課題

プラスチック製緩衝材は、その優れた緩衝性、軽量性、コスト効率の高さから長年にわたり物流業界で広く使用されてきましたが、以下のような環境課題があります。

- 製造時の環境負荷:石油由来の原料を使用し、製造過程で多量のCO₂を排出

- 分解されにくい性質:通常の環境下では数百年にわたって分解されない

- リサイクルの難しさ:汚れや複合素材であることが多く、リサイクル率が低い傾向

- マイクロプラスチック問題:環境中で細かく分解され、海洋生物や人間の健康に影響を及ぼす可能性

さらに近年、プラスチック規制の強化が世界的に進み、日本でもプラスチック資源循環促進法が2022年4月に施行されるなど、法規制の観点からもプラスチック製緩衝材の使用は今後ますます制限される傾向にあります。

2.2 紙製緩衝材の特性と環境メリット

紙製緩衝材の主な環境メリットは以下の通りです。

- 再生可能資源の活用:紙の原料は木材という再生可能な資源です

- 生分解性:紙は自然環境下で2~5ヶ月程度で分解されるため、環境中に残存するリスクが低い

- 高いリサイクル性:日本の紙のリサイクル率は約64%と高水準、特に段ボールは約96%

- CO₂排出量の削減:紙製緩衝材はプラスチック製に比べてCO₂排出量が30~50%少ない

これらの環境メリットを活かした紙緩衝材は、環境配慮型包装の実現に大きく貢献します。次章ではSDGsとの具体的な関連性について解説します。

3. SDGsと紙緩衝材の具体的関連性

紙緩衝材の導入は、複数のSDGs目標達成に直接的に貢献します。ここでは、特に関連性の高い3つの目標について、具体的なターゲットとの関連性を解説します。

目標9(産業と技術革新)

資源効率向上とクリーン技術導入

-

オンデマンド生産方式による資源の無駄削減必要な分だけを効率的に製造し、在庫ロスを最小化する革新的な生産システム

-

特殊な折り畳み構造や精密なハニカム構造設計使用する紙の量を最小限に抑えながらも優れた衝撃吸収性能を持つ梱包材設計

-

エネルギー効率の高い製造プロセスCO₂排出削減を実現する環境に配慮した生産工程の最適化

目標14(海の豊かさ)

海洋プラスチック汚染の防止

-

マイクロプラスチック発生源の根本的抑制海洋生態系への長期的な影響を未然に防ぐ、革新的な環境保護アプローチ

-

環境中に流出しても短期間で分解される生分解性自然環境に優しく、持続可能な循環型社会の実現に寄与する素材特性

目標15(陸の豊かさ)

持続可能な森林経営の促進

-

FSC認証などと持続可能な森林管理認証を受けた原料の使用Ranpak社の紙緩衝材はFSC®認証を取得

-

再生紙の活用による森林資源消費の最小化持続可能な森林資源の保護と循環利用の実現

※画像出典:国際連合広報センター

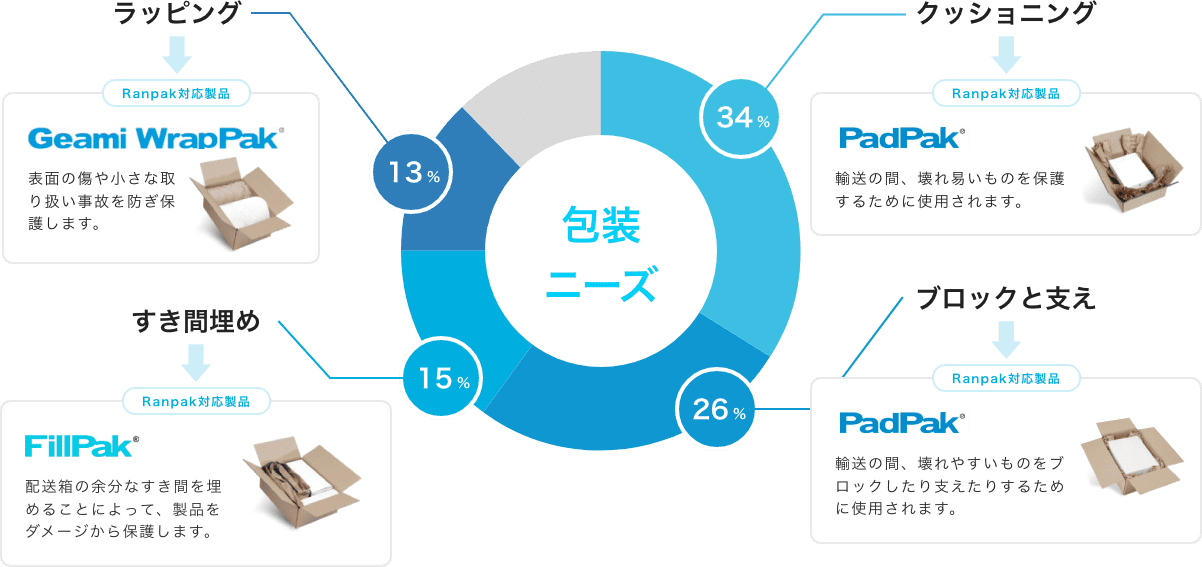

4. Ranpak社の紙緩衝材ソリューション

Ranpak社の紙緩衝材ソリューションは、環境に配慮しながらも優れた製品保護性能を発揮します。オンデマンド方式による効率的な運用が可能で、必要な時に必要な量だけ製造できるため、無駄な在庫や廃棄物を最小限に抑えることができます。

独自のクリンプ(縮れ)加工技術やハニカム構造設計により高い保護性能を実現し、プラスチック製緩衝材に匹敵する製品保護性能を環境に優しい紙素材で提供。さらに、FSC®認証を取得した持続可能な森林から調達された原料を使用するなど、100%リサイクル可能な素材のみを採用することで、環境負荷を最小限に抑えています。

当社の梱包資材(Ranpak社製品)はFSC®認証製品です。当社はFSCプロモーションライセンスを取得しています。

FSC認証は、森林の生物多様性を守り、地域社会や先住民族、労働者の権利を守りながら適切に生産された製品を消費者に届けるためのマークです。私たち日本人の消費は世界の森林と密接に関わっており、FSCマークの製品を選ぶというアクションをより多くの人に知ってもらうことが森林保全につながります。

製品ラインナップの詳細は以下よりご確認いただけます。

Ranpak製品ラインナップ 詳細を見る

5. 導入ステップと事例紹介

お問い合わせから導入までの流れは以下のとおりです。

また、改善のご要望に関してトライアルに向け、解決方法のご提案を進めさせていただきます。

無料トライアル期間に、プロセス改善の確認やその他改善項目について対応させていただきます。

また、Ranpak社の紙緩衝材はさまざまな業界で導入され、環境負荷削減とコスト効率化を実現しています。

6. まとめ:SDGs時代の緩衝材選び

緩衝材の選択は今や単なるコスト問題ではなく、企業のSDGs貢献度を左右する重要な意思決定です。紙緩衝材への転換は、海洋プラスチック汚染の防止、CO₂排出量削減、持続可能な森林資源の活用、循環型経済の促進など、多面的に持続可能な社会の実現に貢献します。

Ranpak社の紙緩衝材ソリューションは、環境課題に対応しながら、製品保護性能と経済性も両立させる現実的な選択肢です。

まずは梱包診断からはじめて、最適な持続可能な梱包ソリューションを見つけてみてはいかがでしょうか。

Ranpak製品選定ガイドで診断する

最後までご覧いただきありがとうございました!

参考文献

(本ブログは、2025年5月12日執筆した内容です。)

製品カタログや導入事例については、

以下よりダウンロードいただけます。

Ranpakについてのお問い合わせ