「Micron NVMe™ Gen5 SSD 9550」パフォーマンス評価:Gen4環境で見るGen5 SSDの実力【前編】

本ブログでは、Micron社の最新エンタープライズ向けハイエンドSSDである「Micron NVMe™ Gen5 SSD 9550」のパフォーマンス評価についてご紹介します。

最高のSSDを使っても、そのプラットフォームが最高の性能でなければ最高のパフォーマンスは発揮できない。

・・・本当にそうでしょうか?

事実、SSDは目まぐるしいペースで進化し続けていますが、それに合わせてプラットフォームを常に更新していくことは必ずしも容易ではありません。しかし、だからと言って最先端のSSDを前の世代のシステムと組み合わせることでパフォーマンスが低下し、かえって旧モデルの方が優れているとなっては本末転倒です。

そこでMicron SSD 9550 PRO(弊社で取り扱いのある最新かつ最高のSSD)を用いて、PCIe® Gen5のSSDをPCIe® Gen4のプラットフォームで動作させたとき、どれだけの性能を発揮できるのかという試験を行いました。

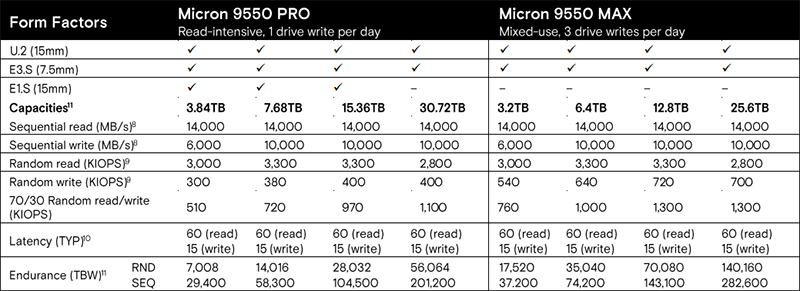

1. Micron SSD 9550 PROの概要

9550シリーズと呼ばれる本SSDは、Micron社のエンタープライズ向けハイエンドSSDです。以前のブログでご紹介した9400シリーズの後継であり、車で言うところのスポーツカーのようなもの、すなわちすごく速くてすごく性能の良いSSDとなります。

このSSDは、PCI Express® Gen5対応のデータセンタ向けに設計されています。容量は3.2 TBから30.72 TBまで対応しており、ハイエンドモデルにしてHDDの高容量帯まで対応していることは他に類を見ない、9550だけの強みです。9550の詳細スペックは表1.をご参照ください。

2. スペック比較 9550 vs 9400

次に、前項目の「1.Micron SSD 9550 PROの概要」で紹介した9550と9400との比較を行います。まず、データシートで比較をし、そのあとに実測データに基づいて比較します。

なお9400は9550の前のモデルです。Micron社においては9550が登場するまではハイエンドの名をほしいままにしていました。

2-1. データシートスペック

それでは、データシートで9550と9400の基本スペックを比較します(表2.)。

| 項目 | 9550 | 9400 |

|---|---|---|

| 容量 | PRO:30.72 TB | PRO:30.2 TB |

| NAND | 3D eTLC 232L | 3D eTLC 176L |

| インターフェース | PCIe Gen5 x4 | PCIe Gen4 x4 |

| コントローラ | Micron | MICROCHIP |

| NVMe™ プロトコル | NVMe™ 2.0b | NVMe™ 2.0b |

| DRAM | LPDDR5 | DDR4 |

| DRAM転送レート | 8533 MT/s | 6400 MT/s |

| ONFI | 5.0 NV-LPDDR4(2.4 GT/s) | 4.2 NV-DDR3(1.6 GT/s) |

| 保証期間 | 5年間 | 5年間 |

| 性能:ランダムライト 4K | Up to 720 KIOPS(2812.5 GB/s) | Up to 600 KIOPS(2343.8 GB/s) |

| DWPD | PRO:DWPD1 | PRO:DWPD1 |

表2.の通り、9550の方が優れたスペックを示しています。

大きな違いとして、まずインターフェースがPCI Express Gen4からGen5へ変更されています。またNANDの世代が進んだことで積層数は176層から232層へ。ONFIの世代は4.2から5.0へ進んでいます。これにより転送速度が1.6 GT/sから2.4 GT/sへ向上しました。さらに、コントローラも他社製のものからMicron製のコントローラへ変更されました。

2-2. 試験環境紹介

SSD

| 9550 SSD シリーズ (PCIe Gen5, 30.72 TB) |

9400 SSD シリーズ (PCIe Gen4, 30.72 TB) |

|---|---|

(U.2_15 mm) |

(U.2_15 mm) |

サーバ

表4.をご確認ください。

| サーバ | Ultra A+ Server AS -2024US-TRT(Supermicro) |

|---|---|

| CPU | AMD EPYC Rome 7302(3 GHz,16Core)x2 |

| メモリ | DDR4-3200 RDIMM 32 GB x4(合計128 GB) |

| OS | Ubuntu Server 24.04.2 LTS |

ツール

パフォーマンスの測定にはfio-2.1.3を使用しました。

今回はランダムライトアクセスで9550と9400のパフォーマンスを比較しています。条件は以下の通りです。

なお、ブロックサイズ16Kというのは9550のデータシート上で規定されている、9550の性能を最も発揮できるブロックサイズとのことです。9400であれば、4Kが最も性能を発揮できるブロックサイズとなります。

| アクセス方法 | ランダムライト |

|---|---|

| ブロックサイズ | ランダム:16K |

| QD | 32 |

| 測定容量 | 30.72 TBを2周 |

| プレコンディション | Seq-write, bs=128k, loops=2 |

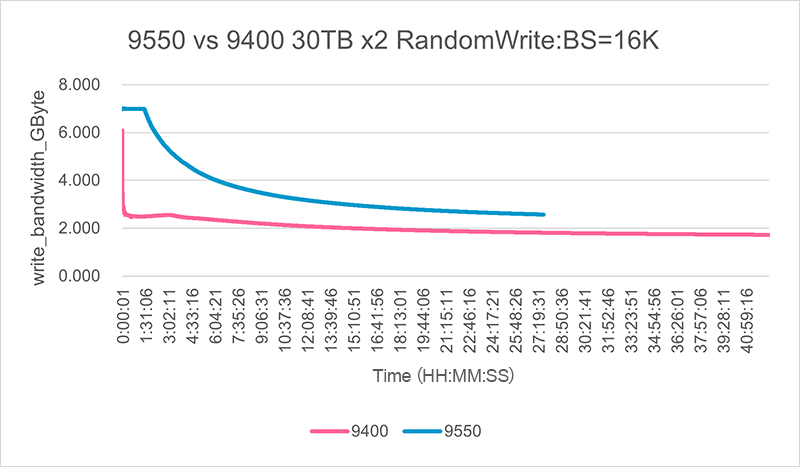

3. 測定結果

fioコマンドを実行します。

縦軸が書き込み量、横軸が時間です。

グラフの線が短いほど書き込みの完了が速いことを示し、グラフの線が高い位置にあるほど単位時間あたり(この場合1秒毎)の書き込み量が多いことを示します。このグラフでは青色が9550、ピンクが9400となります。

図4.より、明らかに9550の方が9400より早く書き込みが完了していることがわかりました。その差約14時間、パーセンテージにして40 % 早く完了していることになります。

また単位時間当たりの書き込み量の差も明らかです。

一般に、定常状態(Steady Stateプレコンディショニング後、測定されたデータをグラフ化した時その直線の傾きが一定の範囲内に収まっている状態)をサンプリングしてパフォーマンスを測定します。今回の定常状態における9550と9400の書き込み量の差は0.76 GBです。9550は9400と比較して約1.4倍の書き込み量があるという結果になりました。

4. まとめ

今回は9550と9400をランダムライトで性能を比較しました。

はじめに「最高のSSDを使っても、そのプラットフォームが最高の性能でなければ最高のパフォーマンスは発揮できない。・・・本当にそうでしょうか?」と質問を投げかけましたが、結果は明らかに、9550の方が優れたものでした。そのプラットフォームに最適な設計になっている9400に確かな差をつけてその優位性を示しました。

これはおそらくNANDの世代が進んだこと、そしてDRAMの転送レートが早くなったこと、そしてNANDへの書き込み速度が向上したことなど、複数の要因が関係しているものであることは推測に容易いです。

このように、SSDの書き込みのパフォーマンスはPCIeの世代だけに依存しているものではないことが明らかになりました。

使用しているサーバがSSDの速度に追いついていないから、と新しいSSDを見送ることは必ずしも最善の選択肢とはなりえないのではないでしょうか。

運用時にはQDやブロックサイズをアプリケーションや書き込む量に合わせてカスタマイズしたり、RAIDを構築したりと、本記事の評価とは異なる構成になると考えられます。そのため、本結果はあくまで参考値としてご参照ください。

また、次回の記事では再度9550と9400のパフォーマンスを比較します。ただし、次回のブロックサイズは4K。これは9400に書き込みを行う際に最適なブロックサイズです。すなわち、ブロックサイズ4Kの時、9550と9400のパフォーマンスにはどの程度の差が生じるのかという検証を予定しております。

改めて、NVMe™ SSDや、前回のブログ記事(9400の評価)などに興味をお持ちになった方はぜひ以下ブログをご参照ください。

導入や評価に関するご相談、製品の詳細仕様についてのご質問は、下記よりお問い合わせいただけます。