MPS電源デバイスの書き込み【第3回】~Virtual Bench Proの機能編~

皆さん、こんにちは。

既存の電源デバイスでは、電源の投入順や必要な電圧、基板サイズの小型化、部品数の削減などが実現できない場合があります。このような場合には、プログラム可能な電源デバイスを使用することが考えられますが、その場合には慎重な検討が必要です。

本ブログでは、3回にわたりMPS社の電源デバイスの書き込みに関して説明します。

それでは、始めましょう。

ぜひ、第1回、2回のブログもあわせてご確認ください。

MPS電源デバイスの書き込み【第1回】~書き込み手順編~

MPS電源デバイスの書き込み【第2回】~ソフトで設定できるパラメータ編~

前回まではデバイスへの書き込み手順として記載していましたが、今回は、Virtual Bench Proの他の機能について記載します。

このブログは「FPGA設計ブログ一覧」の

基板設計・評価関連のひとつです。

目次

はじめに

Virtual Bench Proには、電源デバイスの書き込み以外にMonitor機能があります。

Monitor機能では、

- 入力電圧

- 出力電圧

- 出力電流

- 温度 等、

が波形として表示されます。

Monitor機能の良い点として、以下が挙げられます。

- パラメータを変更し、レジスタライトを行うことで、そのまま波形に反映され結果の確認ができます。そのため、デバイス選定時に有効利用ができます。

- 実際の基板(I2C接続が必要)であれば、測定器(テスター等)を使用することなく電源の状態を確認できます。そのため、実機評価の際にも有効利用ができます。

Monitor画面

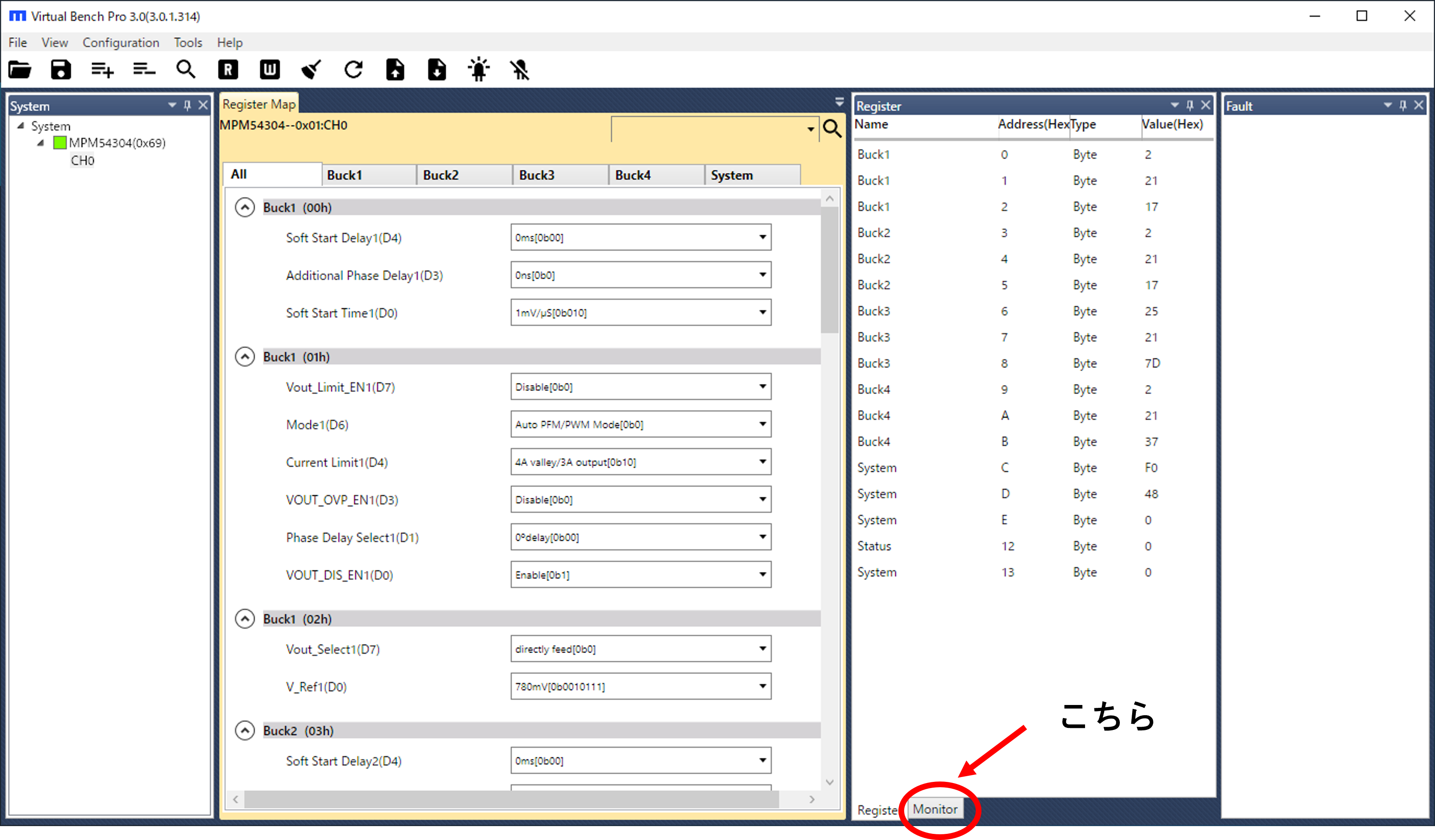

以下の図は、Virtual Bench Pro 3.0のキャプチャ画面となります。

上図のRegister窓のMonitorタブを選択することでMonitor画面を表示することができます。

以下の順で波形画面が表示されます。

- 入力電圧

- 出力電圧

- 出力電流

- 温度

申し訳ありませんが、波形画面については記載を省略させていただきます。

今後、アップデートがありましたら改めて記載させていただきます。

ほかにも、PMBUS Tool機能があります。これは、I2Cアクセスが個別でリードライトのアクセスが可能です。

PMBUS Tool機能表示手順

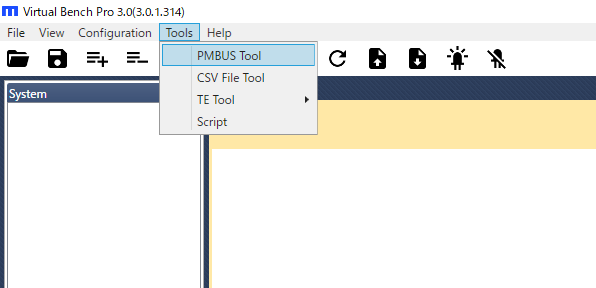

メニューのTools→PMBUS Toolを選択します。

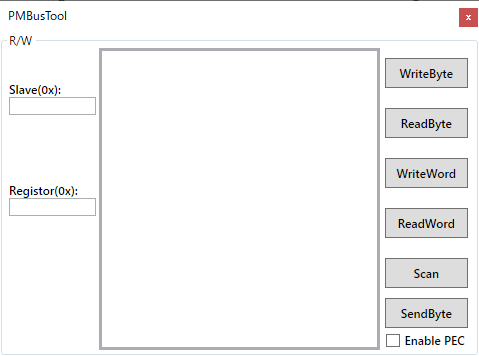

選択すると以下の窓が開きます。

ここで表示される項目を設定し、特定のアドレスのI2Cアクセスを行います。

I2Cアクセス手順

- スレーブアドレスを設定

- 対象のレジスタを設定

- 右側のWriteボタン or Readボタンでアクセス実行

- 中央に結果が表示される

利用頻度は少ないかもしれませんが、I2Cアクセスができますので活用ください。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

Virtual Bench Proの機能についてご理解いただけましたでしょうか。

少しでも皆さまのお役に立てると幸いです。

最後までご覧いただきましてありがとうございました。

このブログは「FPGA設計ブログ一覧」の

基板設計・評価関連のひとつです。

MPS製品に関する情報は、以下のサイトにてご覧いただけます。