メモリ基本講座【番外編】BIOSの概要と機能について

市販のパソコンのBIOSは初期設定で適切な状態になっているため、BIOS画面はOSインストールなど特別なことがない限りは目にしたことがない人が多いかと思います。BIOSは適切にアップデートされないとシステムの安定性が担保されない可能性があり、非常に重要なソフトウェアのひとつです。

本ブログでは、BIOSの概要を説明し、BIOSの機能についてはSupermicro社のサーバで使用されているAMI BIOSを例に出しながら具体的に紹介していきたいと思います。

目次

1. BIOSとは

BIOS(Basic Input/Output System)とは、コンピュータシステムのハードウェアとソフトウェアの間で通信を取り持つ基本的なソフトウェアです。BIOSはマザーボードの不揮発性メモリに組み込まれており、コンピュータの電源を入れた直後に起動します。OSが起動する前にCPUやメモリ、ストレージなどが正しく動作するか検証を行います。

2. BIOSの種類

2.1 Legacy BIOSとUEFI BIOS

BIOSにはいくつか種類がありますが、代表的なBIOSとしてLegacy BIOSとUEFI BIOSがあります。

Legacy BIOSは1970年代から2000年代初頭までのコンピュータシステムに広く採用されていた従来のBIOSです。多くの旧式のコンピュータシステムで使用されてきましたが、制約が多く、2TBを超える大容量ドライブの管理ができないことや最新ハードウェアと拡張性が限られるなど、利用されるマシンは少なくなっています。

そのため、現在はBIOSの後継として設計されたUEFI(Unified Extensible Firmware Interface)BIOSへの移行が進んでいます。UEFI BIOSはLegacy BIOSよりも高度な機能とセキュリティを提供でき、2TBを超える大容量ドライブを管理できるなど新しいドライバーを追加できるなど拡張性があります。

2.2 BIOSベンダーの製品

BIOSには特定のコンピュータプラットフォームやハードウェア製造業者固有のものがあります。以下に代表的なBIOSの種類を紹介します。

- ①

- AMI(American Megatrends Inc.)BIOS

AMIはBIOSおよびUEFIファームウェアの主要な提供者の一つで、多くのマザーボードやコンピュータシステムで使用されています。

AMIは標準BIOSの提供だけでなく、カスタマイズされたファームウェアの提供も行っています。弊社が所有するSupermicroサーバではこのAMI BIOSが利用されています。

- ②

- Phoenix BIOS

Phoenix TechnologiesはBIOSのパイオニアであり、以前は多くのコンピュータシステムで使用されていました。しかし、Phoenixは後にAMIに買収され、AMIがPhoenix BIOSの技術を統合しました。

- ③

- InsydeH2O BIOS

Insyde Software Corporationはノートパソコンや組み込みシステム向けのBIOSおよびUEFIソリューションを提供するベンダーです。InsydeH2Oはその主要な製品であり、特にノートパソコンでよく利用されています。

3. BIOSの各機能について

3.1 Supermicro社サーバのスペック

BIOSにはどのような機能があるのかを弊社が所有するSupermicro社サーバのBIOSを例に説明したいと思います。Supermicro社サーバではAMI BIOSを採用しています。

表1. サーバスペック

| サーバ | Supermicro AS-2024US-TRT |

|---|---|

| CPU | AMD EPYC 7302 3.0GHz 16 Core |

| メモリ | DDR4-3200 128GB |

| OS | ubuntu 20.04.1 LTS |

| BIOS | AMI BIOS |

図1. AS-2024-US-TRT

出典:SUPERMICRO A+ Server 2024US-TRT (Complete System Only)

3.2 BIOSの起動

BIOS画面を呼び出す方法は、サーバ起動直後のメーカロゴマークが表示されている最中に『F2キー』か『Delキー』を押下するのが一般的です。Supermicroサーバでは『Delキー』を押下してBIOS画面を呼び出します。

図2. サーバ起動直後のメーカロゴマーク画面

3.3 BIOSの各機能について

ここからはAMI BIOSの設定でどんなことができるのかを説明していきます。

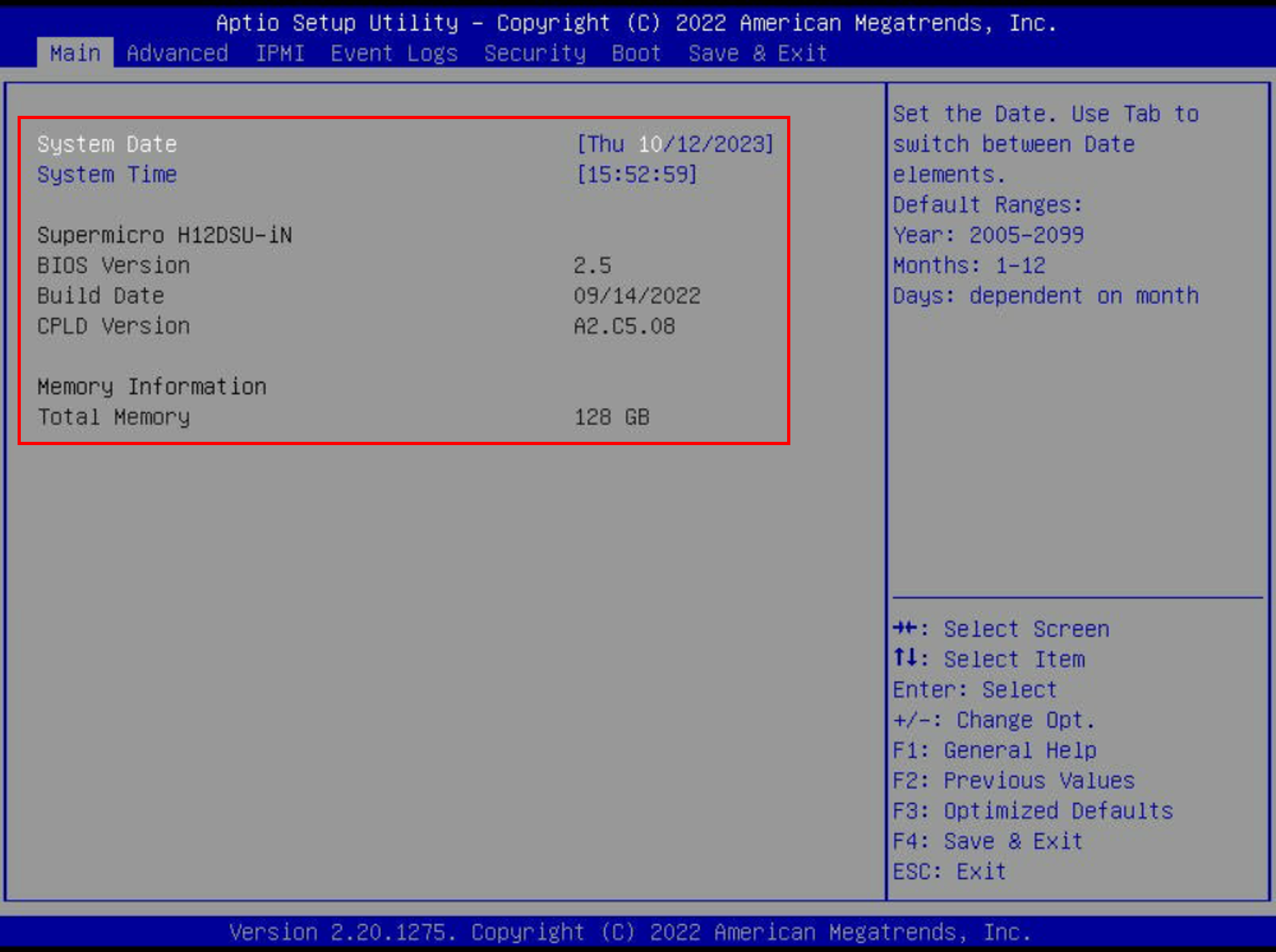

Main

“Main”セクションでは日付、時間の設定の他に、マザーボードの型番、BIOSバージョン、CPU情報、メモリ容量などのシステム情報を確認することができます。

図3. Main画像

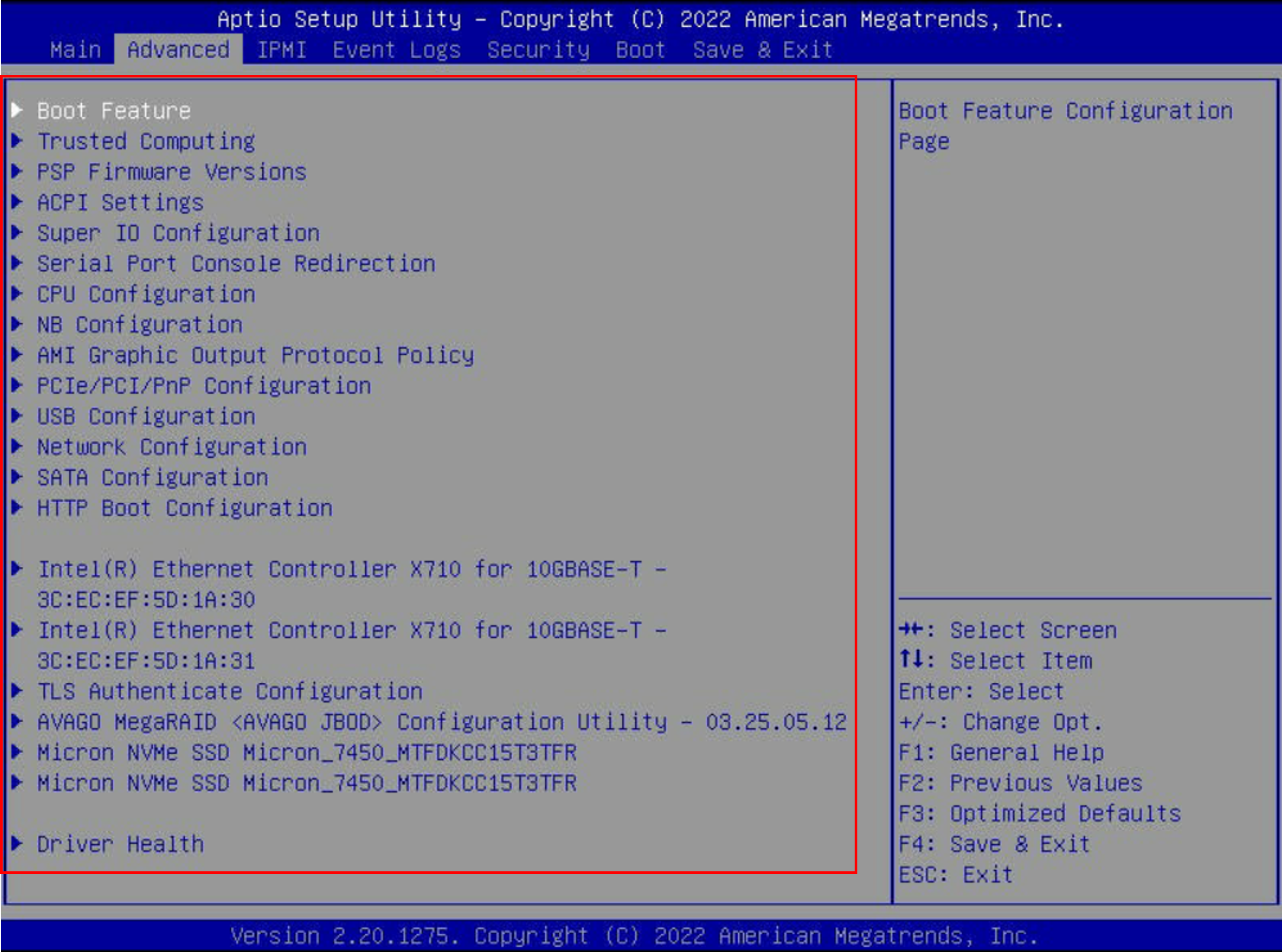

Advanced

"Advanced"セクションは、コンピュータのハードウェアおよびファームウェア設定の高度なカスタマイズと調整を行うための領域です。このセクションではCPUとメモリのクロック速度や電圧などの設定、RAIDコントローラを搭載している場合はここから設定変更などが行えます。

ただし、これらの設定変更はシステムに重大な影響を及ぼす可能性があるため、設定の変更はマニュアルを確認するなど慎重に行う必要があります。

図4. Advanced画面

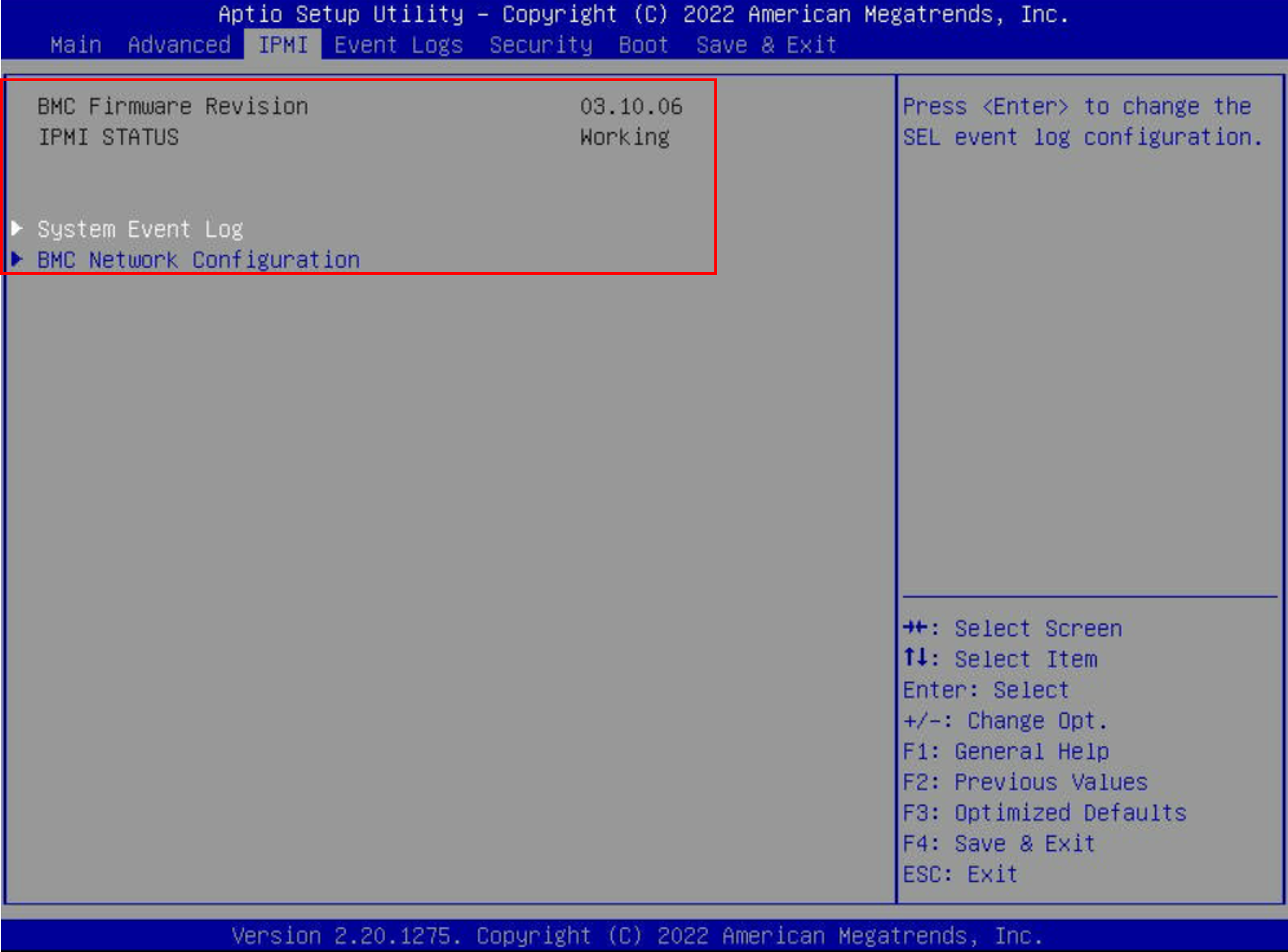

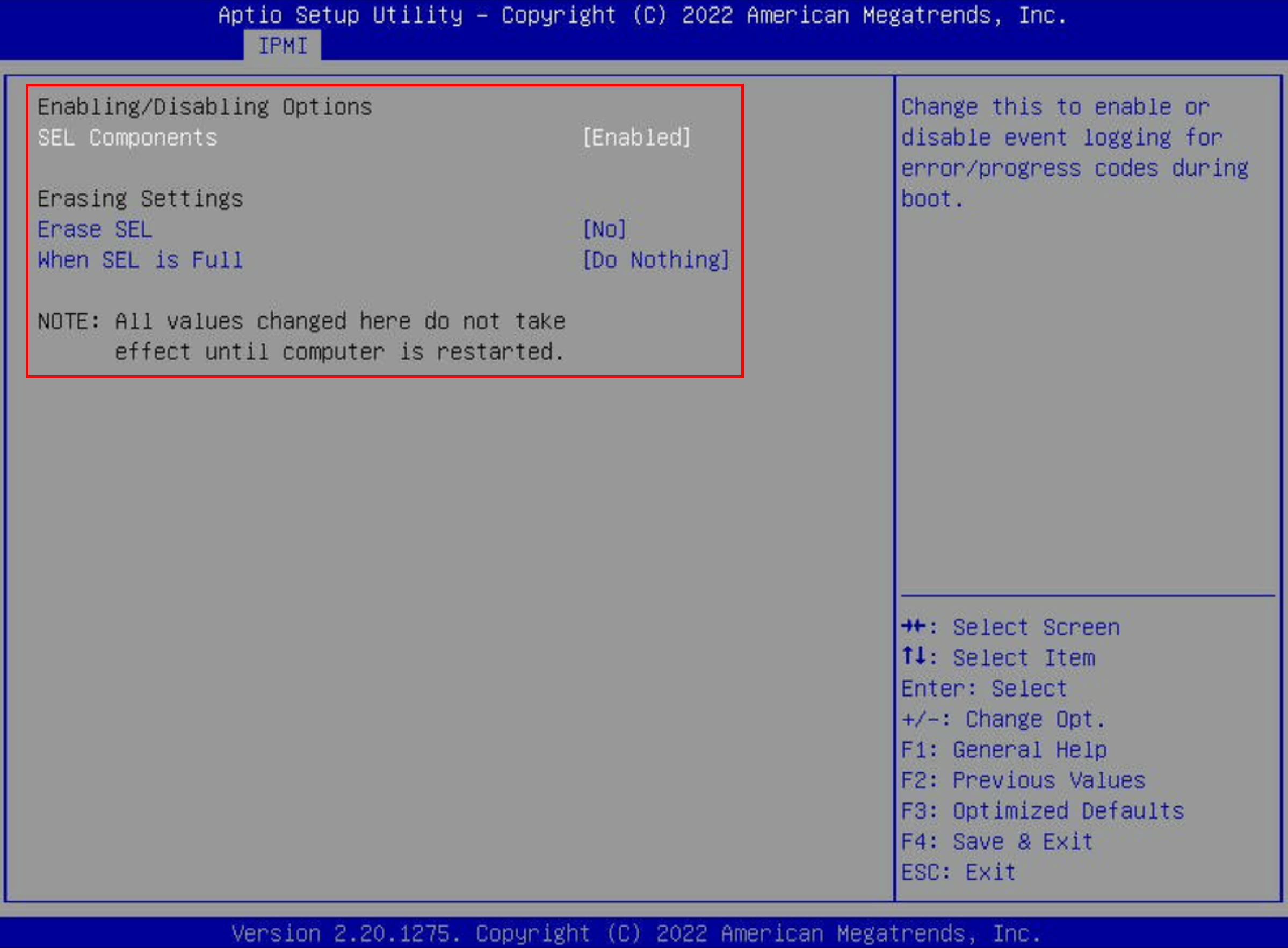

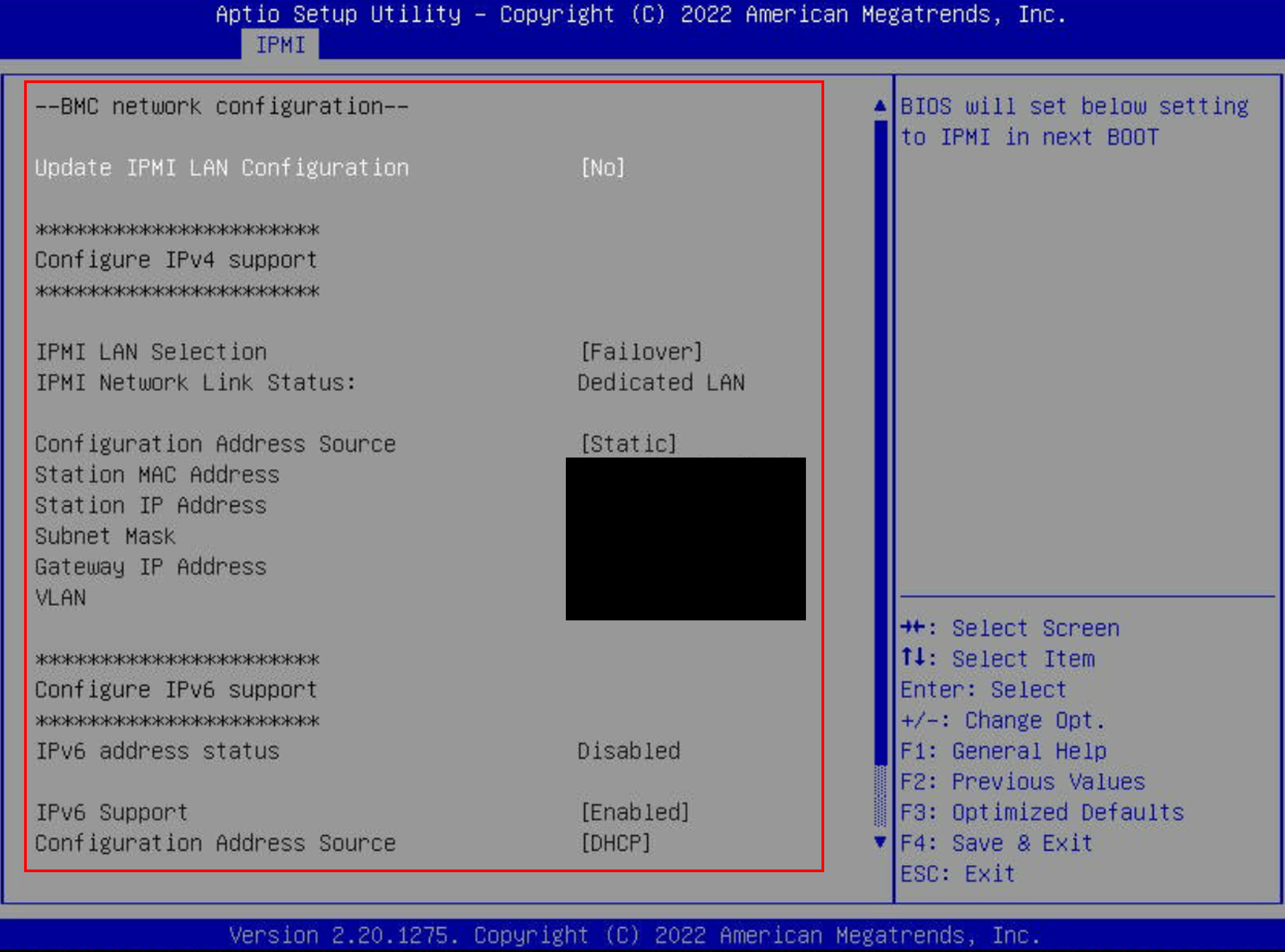

IPMI

“IPMI”セクションでは、BMCのバージョン情報とIPMIのステータス情報の確認ができます。

図6. の「System Event Log」ではシステムのイベントログが記録され、IPMIの管理画面のヘルスイベントログから内容を確認することができます。障害時はイベントログと併せて確認することで原因の早期特定につながります。

IPMIについては以下ブログよりご確認ください。

メモリ基本講座【番外編】IPMIについて

図7. の「BMC Network Configuration」ではIPMIを利用するためのIPアドレスの設定を行うことができ、IPMIを初めて利用する場合はここでの設定が必須となっています。

図5. IPMI画面

図6.「System Event Log」画面

図7.「BMC Network Configuration 」設定画面

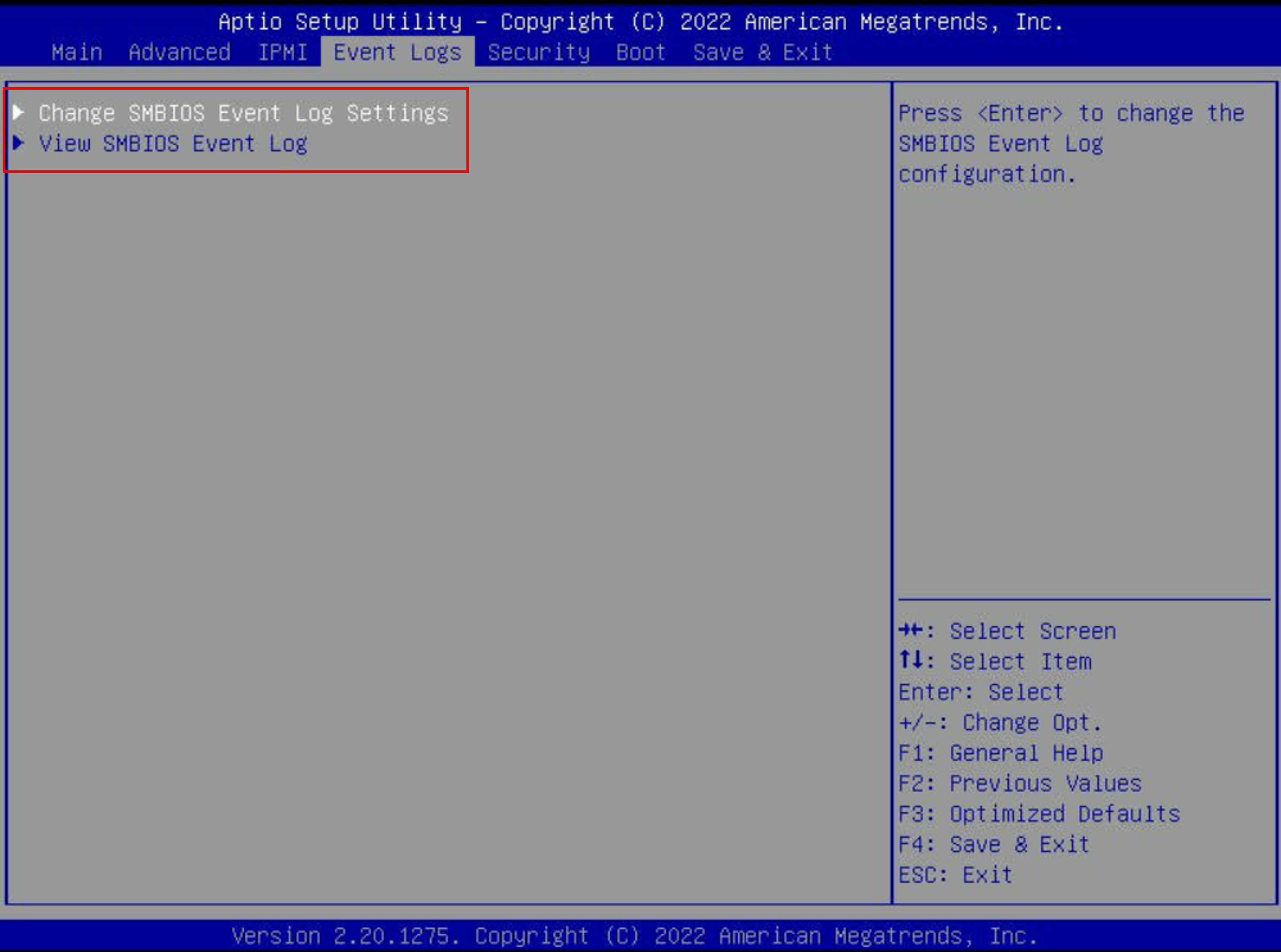

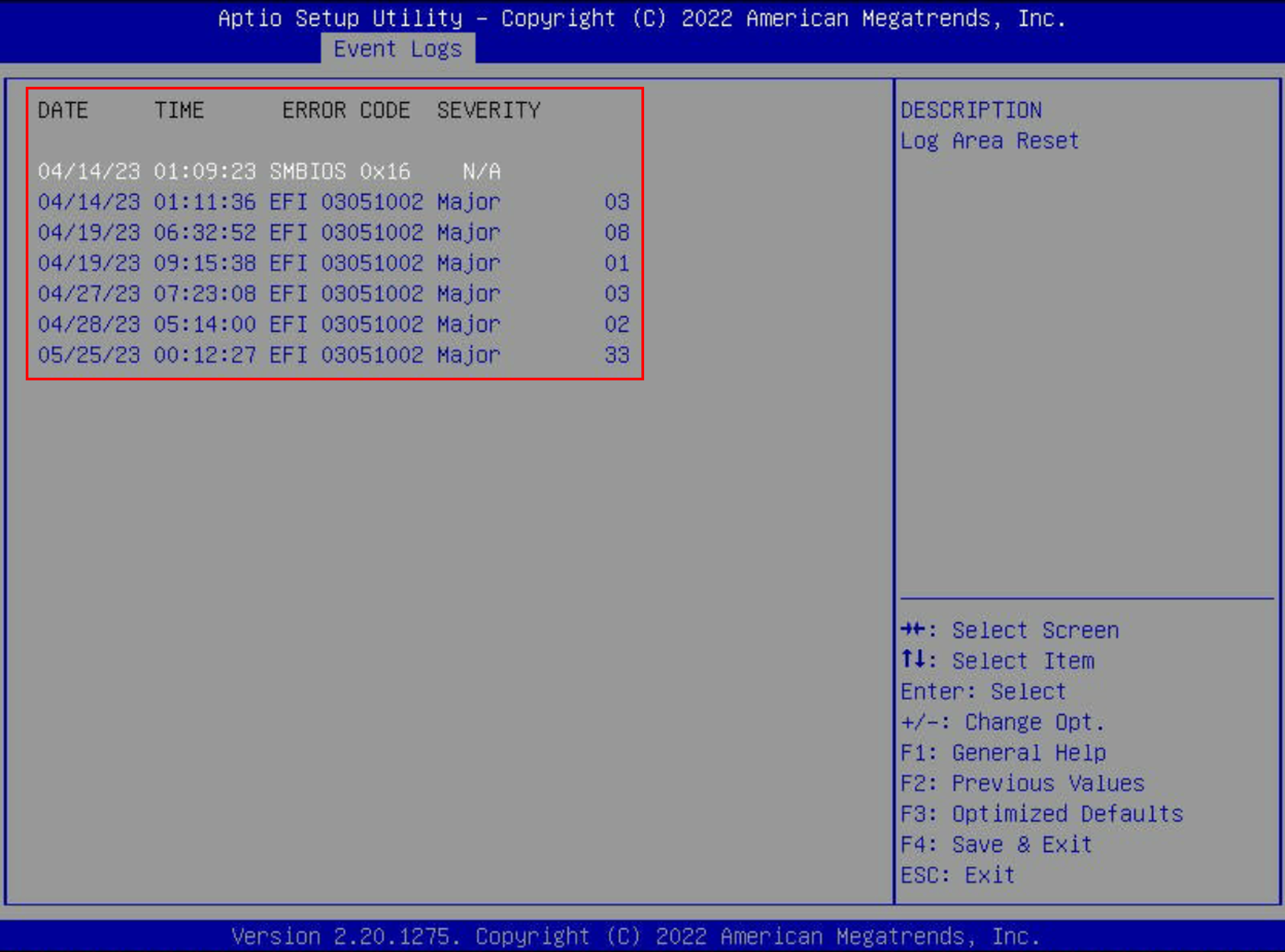

Event Logs

“Event Logs”セクションでは、コンピュータシステムで発生するさまざまなイベントや情報を記録し、監視、トラブルシューティング、および診断のためのツールとして使用されます。

図9. の『View SMBIOS Event Log』ではシステム管理情報(SMBIOS)がイベントログとして記録されます。メモリやハードディスクドライブが交換された時、BIOSのバージョンや設定が変更された際もログに記録されます。

図8. Event Logs画面

図9.『View SMBIOS Event Log』画面

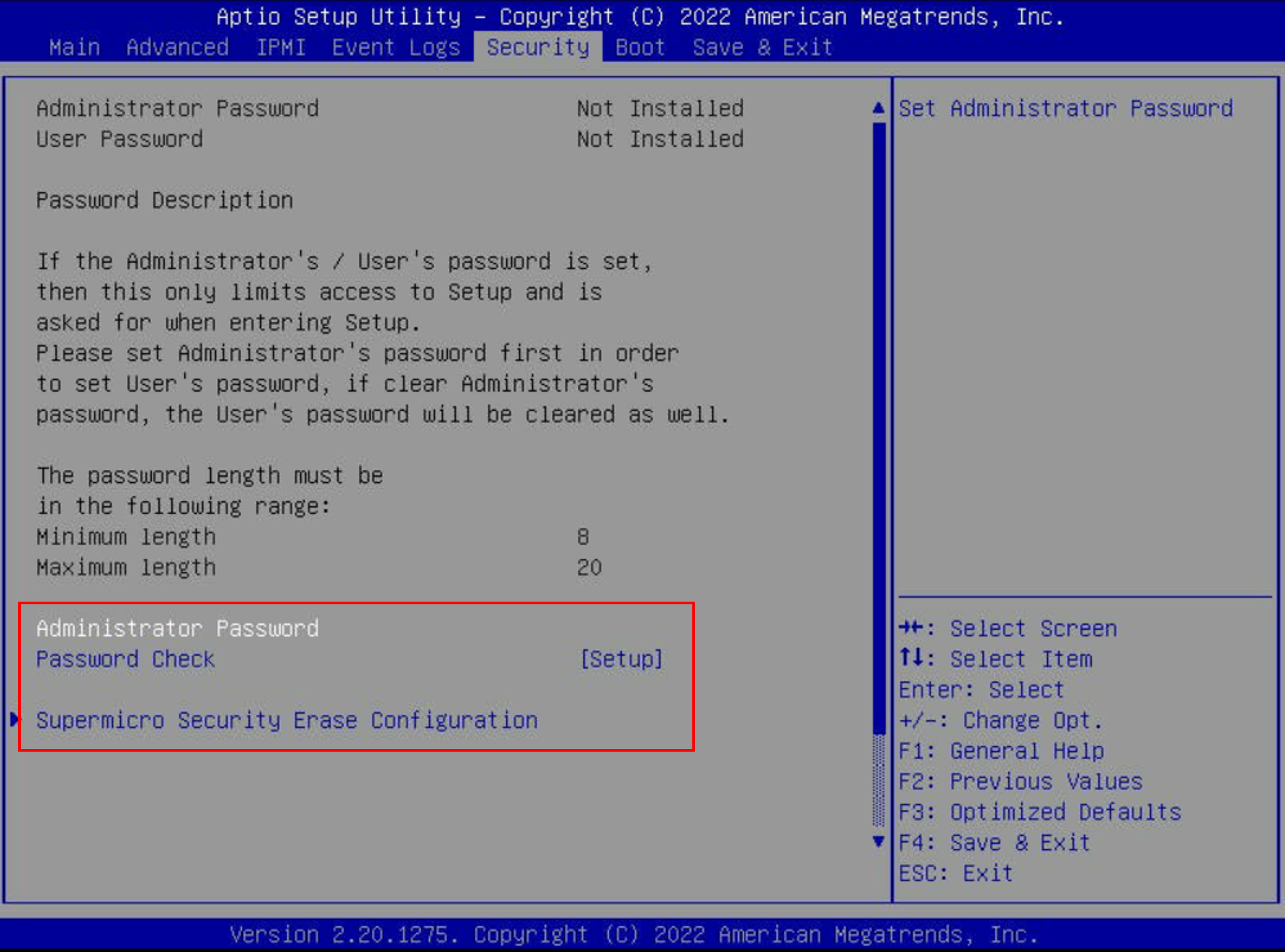

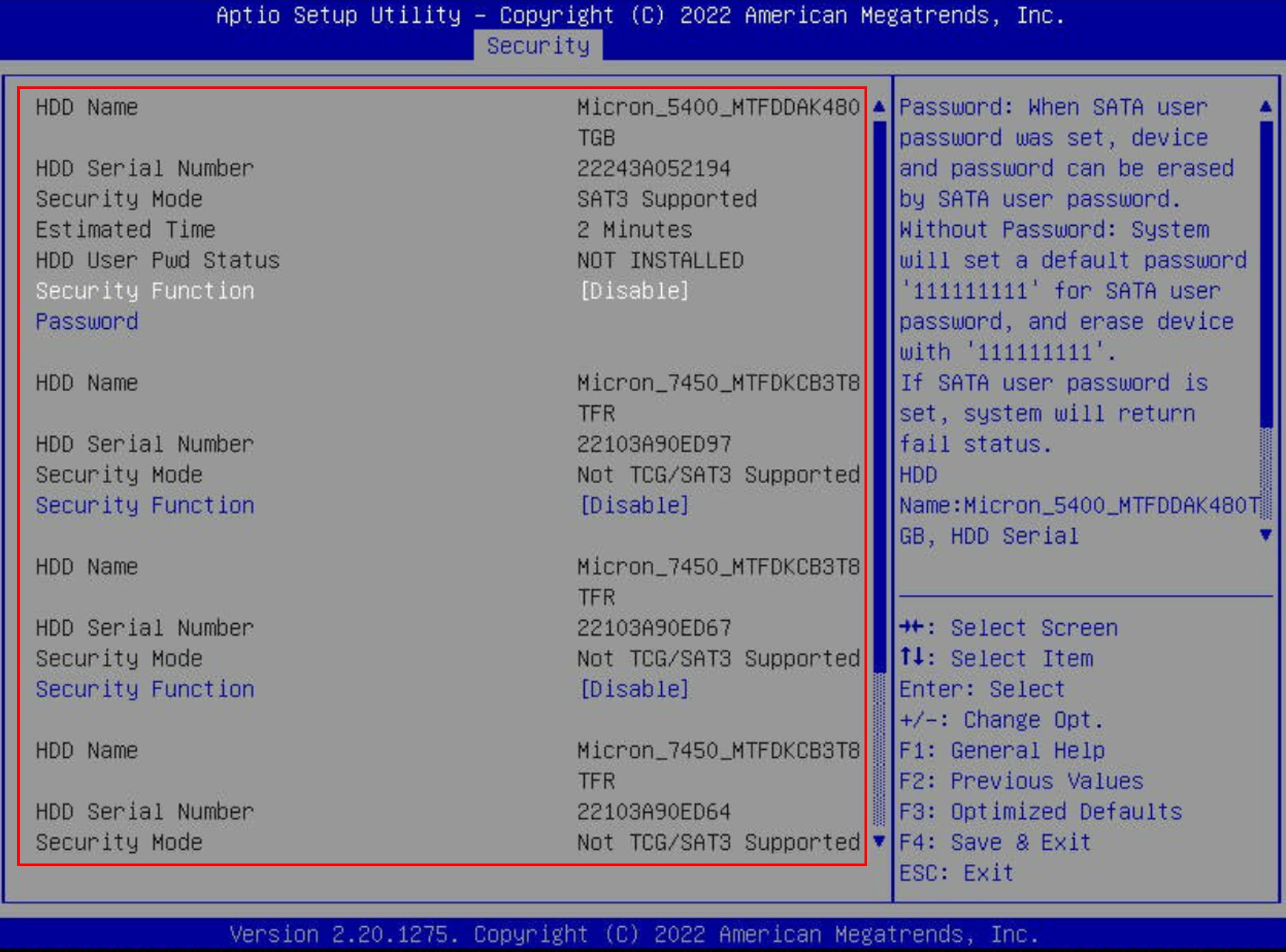

Security

“Security”セクションではシステムへのアクセスを制限するためのパスワードを設定できます。これには、BIOSパスワード、ブートパスワード、ユーザーアカウントのパスワードなどがあります。

図10. の「Supermicro Security Erase Configuration」ではSecurity_Erase_Unitコマンドを利用してHDDやSSDのSATA、NVMeのデータを抹消します。

図10. Security画面

図11.「Supermicro Security Erase Configuration」画面

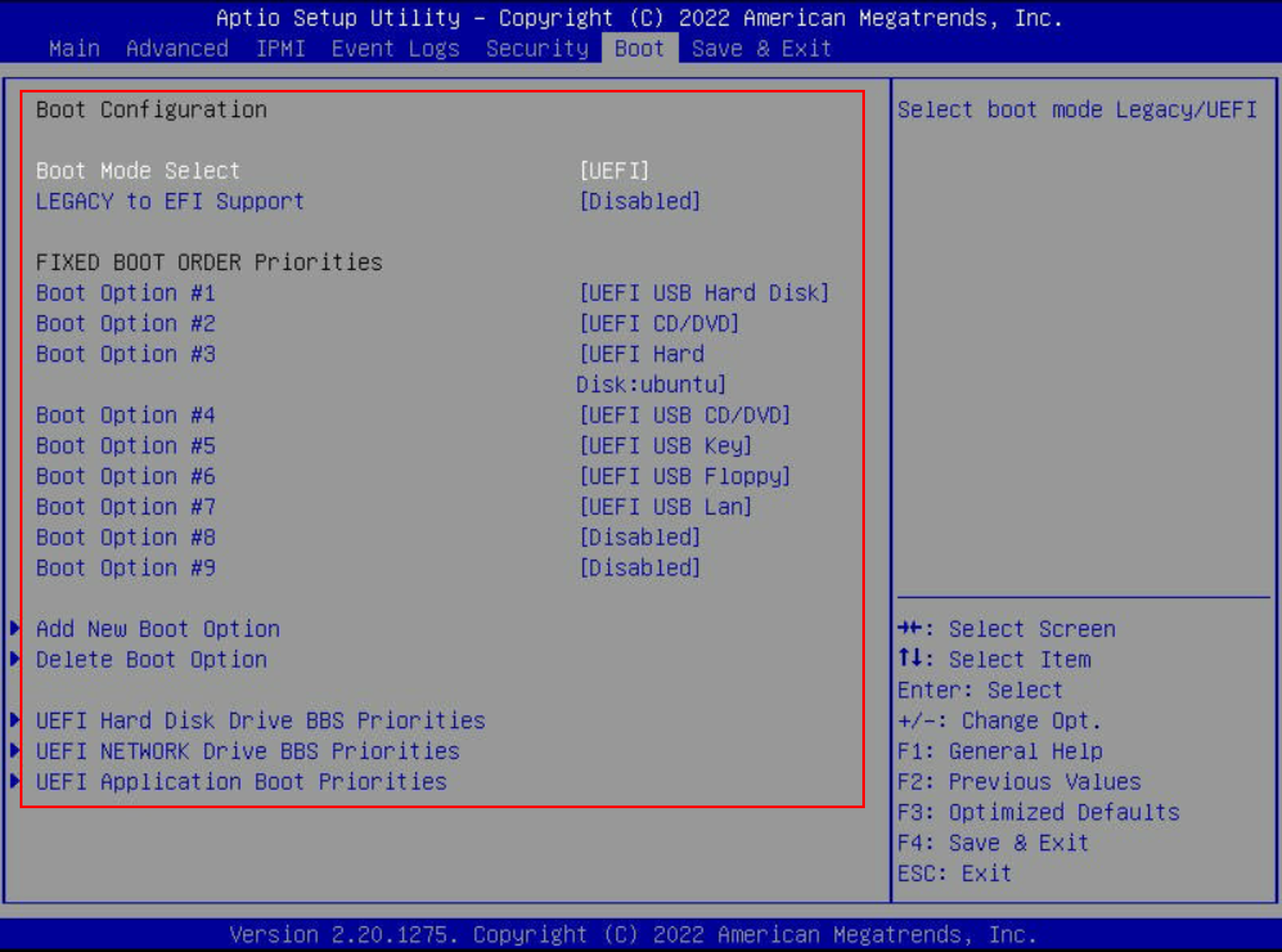

Boot

“Boot”セクションでは、コンピュータシステムのブート(起動)プロセスに関連する設定とオプションを管理することができます。コンピュータが起動時にどのデバイスから起動するかを設定でき、ハードディスクドライブ、CD/DVDドライブ、USBデバイス、ネットワークブートなどの順番を変えることができます。また、BIOSをUEFIかLEGACYどちらかのモードで起動する切り替えもこちらで行えます。

図12. Boot画面

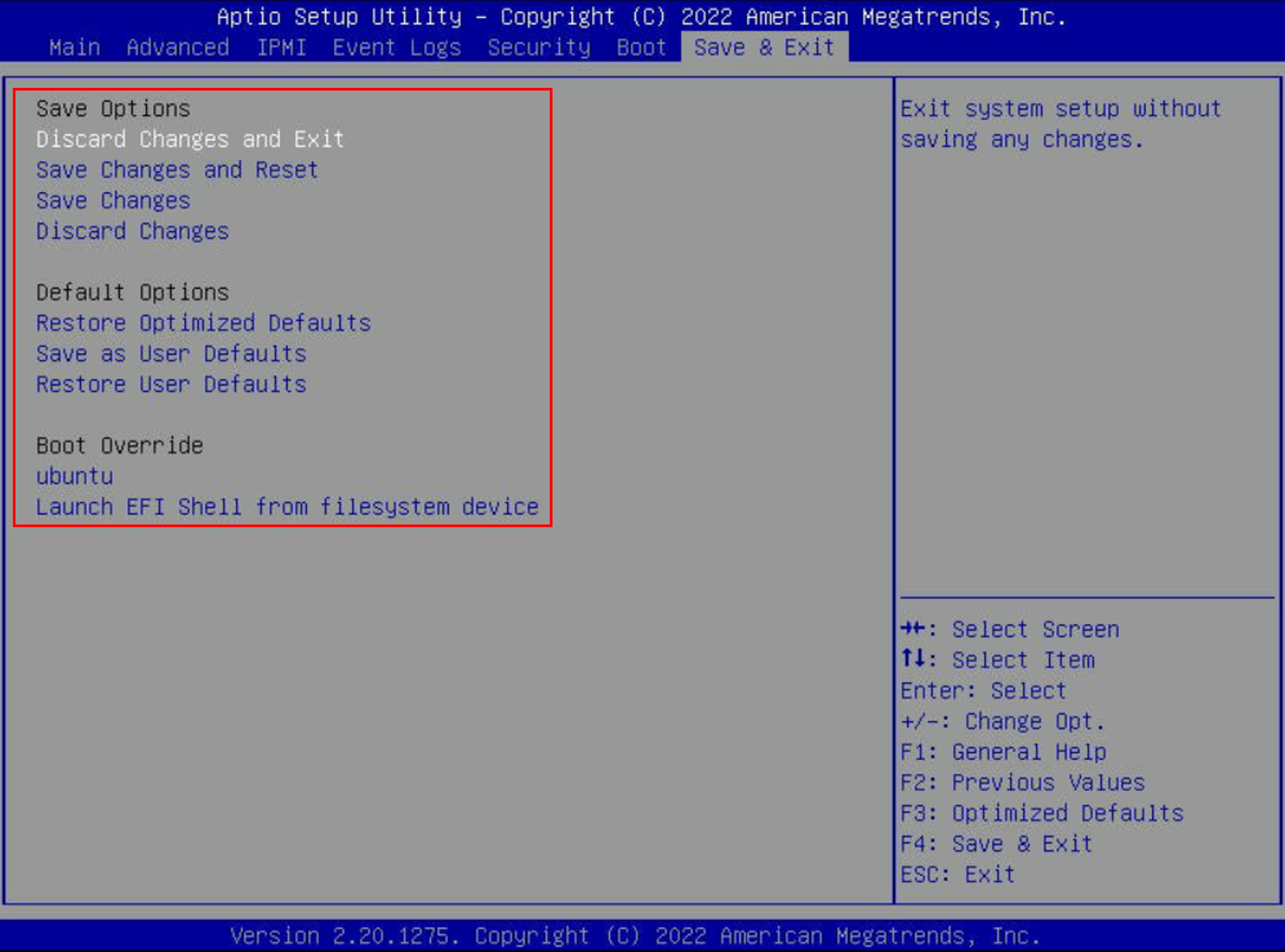

Save&Exit

“Save&Exit”セクションでは、BIOS設定の変更を保存し、システムを再起動または終了することができます。設定を保存しないで終了、保存して再起動などが選択できます。もしBIOSで設定を変更した場合は設定を変更後に一度再起動する必要があるため、『Save Changes and Reset』を選択する必要があります。

図13. Save&Exit画面

4. おわりに

本ブログではBIOSの機能についてお話しました。

普段触ることがないためどんな機能があるのかご存じない方も多いかもしれませんが、パソコンを一から組み立てたことがある人にとってはOSインストールなどで見慣れた画面なのかもしれません。

BIOSではより高度な設定ができる分、少しの設定ミスでOSが起動しなくなるなど不具合に繋がる可能性があるため、設定変更を行う前にマニュアルを確認するなど、事前にしっかりと確認してから対応する必要があります。

また、今回はBIOSのアップデートについては触れませんでしたが、BIOSのアップデートは定期的にあるため、常に最新のバージョンを保つことでセキュリティおよびシステムの安定性を向上させます。Supermicro社では最新のBIOS情報をWEBにて公開していますので、必要なタイミングでBIOSのアップデートを行うことができます。

今回ご紹介したSupermicro社サーバ以外にも弊社ではMiTAC/Tyan社サーバやQNAP社サーバも取り扱っております。気になる製品がございましたらお気軽にお問い合わせください。